[ 영월 청령포 ]

왕관을 벗어놓고 영월땅이 웬말이냐

두견새 벗을 삼고 슬픈 노래 부르며

한양천리 바라보고 원한으로 삼년 세월

아~ 애달픈 어린 임금 장릉에 잠들었네

두견새 구슬프게 지저귀는 청령포야

치솟은 기암절벽 굽이치는 물결은

말해다오 그 옛날의 단종대왕 귀양살이

아~ 오백년 그 역사에 비각만 남아 있네

동강물 맑은 곳에 비춰주는 달을 보고

님 가신 뒤를 따라 꽃과 같이 사라진

아름다운 궁녀들의 그 절개가 장하구나

아~ 낙화암 절벽에는 진달래만 피고 지네

왕관을 벗어놓고 영월땅이 웬말이냐

두견새 벗을 삼고 슬픈 노래 부르며

한양천리 바라보고 원한으로 삼년 세월

아~ 애달픈 어린 임금 장릉에 잠들었네

두견새 구슬프게 지저귀는 청령포야

치솟은 기암절벽 굽이치는 물결은

말해다오 그 옛날의 단종대왕 귀양살이

아~ 오백년 그 역사에 비각만 남아 있네

동강물 맑은 곳에 비춰주는 달을 보고

님 가신 뒤를 따라 꽃과 같이 사라진

아름다운 궁녀들의 그 절개가 장하구나

아~ 낙화암 절벽에는 진달래만 피고 지네

조선조 제6대 임금이신 단종(1441 ~ 1457)의 유배지였던 청령포...

12살 나이에 문종의 뒤를 이어 임금의 자리에 올랐다가 3년을 넘기지 못하고

숙부인 수양대군(세조)에 의해 왕위를 찬탈 당했다. 이에 성삼문을 위시한

이른바 사육신이 단종의 복위를 꾀하다 죽임을 당하고 단종은 영월로 유배되어

세조3년 (1457년 10월24일) 열일곱의 나이에 꽃다운 삶을 마감했다.

조선조 제6대 임금이신 단종(1441 ~ 1457)의 유배지였던 청령포...

12살 나이에 문종의 뒤를 이어 임금의 자리에 올랐다가 3년을 넘기지 못하고

숙부인 수양대군(세조)에 의해 왕위를 찬탈 당했다. 이에 성삼문을 위시한

이른바 사육신이 단종의 복위를 꾀하다 죽임을 당하고 단종은 영월로 유배되어

세조3년 (1457년 10월24일) 열일곱의 나이에 꽃다운 삶을 마감했다.

천애의 절지(絶地)로서 사람들이 오가기 힘들었던 청령포...

앞의 서강의 강물이 청령포의 동쪽, 남쪽, 북쪽의 삼면으로 흐르고 있으며,

서쪽에는 육육봉(六六峰)이라는 험준한 암벽이 솟아있어 나룻배를 이용하지 않고는

밖으로 출입할 수없는 마치 섬과도 같은 곳 청령포...

어린 단종은 이 적막한 곳에서 외부와 두절되어 외롭게 유배생활을 한 것이다.

천애의 절지(絶地)로서 사람들이 오가기 힘들었던 청령포...

앞의 서강의 강물이 청령포의 동쪽, 남쪽, 북쪽의 삼면으로 흐르고 있으며,

서쪽에는 육육봉(六六峰)이라는 험준한 암벽이 솟아있어 나룻배를 이용하지 않고는

밖으로 출입할 수없는 마치 섬과도 같은 곳 청령포...

어린 단종은 이 적막한 곳에서 외부와 두절되어 외롭게 유배생활을 한 것이다.

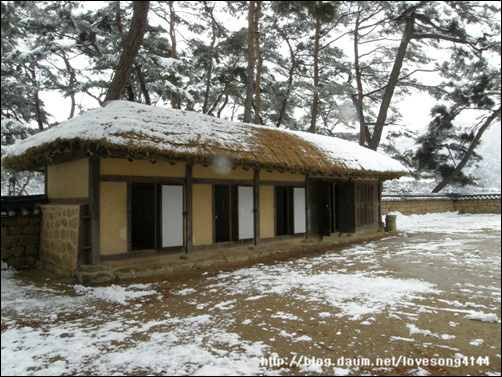

나룻배를 타고 청령포로 들어서면 빼곡한 소나무숲 사이로 단종어가가 보인다.

나룻배를 타고 청령포로 들어서면 빼곡한 소나무숲 사이로 단종어가가 보인다.

춘삼월에 자규루에 오르지 말라고 했는데...

춘삼월에 영월 청령포에는 때늦은 함박눈이 내렸다.

소나무와 하얀 눈으로 뒤덮인 어가 모습

어린 단종의 한을 보는 듯 가슴이 애잔해온다.

춘삼월에 자규루에 오르지 말라고 했는데...

춘삼월에 영월 청령포에는 때늦은 함박눈이 내렸다.

소나무와 하얀 눈으로 뒤덮인 어가 모습

어린 단종의 한을 보는 듯 가슴이 애잔해온다.

원통한 새가 되어 궁궐을 나온 후로

외로운 그림자 산중에 홀로섰네

밤이 가고 밤이 와도 잠 못 이루고

해가 가고 해가 와도 한은 끝이 없어라

두견새 소리 끝이고 조각 달은 밝은데

피 눈물 흘러서 지는 꽃이 붉구나

하늘도 저 하소연 듣지 못하는데

어찌 시름 젖은 내게만 들리는고

원통한 새가 되어 궁궐을 나온 후로

외로운 그림자 산중에 홀로섰네

밤이 가고 밤이 와도 잠 못 이루고

해가 가고 해가 와도 한은 끝이 없어라

두견새 소리 끝이고 조각 달은 밝은데

피 눈물 흘러서 지는 꽃이 붉구나

하늘도 저 하소연 듣지 못하는데

어찌 시름 젖은 내게만 들리는고

어가를 향하여 휘어있는 소나무...

어가를 향하여 휘어있는 소나무...

이 소나무는 어가를 지키는 충신이 아니었을까.

충절의 향이 어가에 가득하다.

이 소나무는 어가를 지키는 충신이 아니었을까.

충절의 향이 어가에 가득하다.

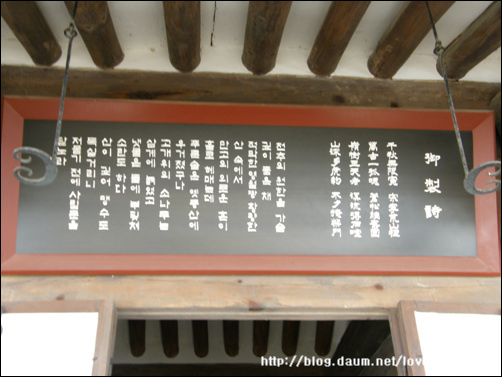

[어제시(御製詩) - 단종 임금이 지은 시]

천추의 원한을 가슴 깊이 품은 채

적막한 영월땅 황량한 산속에서

만고의 외로운 혼이 홀로 헤매는데

푸른 솔은 옛동산에 우거졌구나

고개 위의 소나무는 삼계에 늙었고

냇물은 돌에 부딪쳐 소란도 하다

산이 깊어 맹수도 득실거리니

저물기 전에 사립문을 닫노라

구중궁궐에서 금지옥엽으로 자라던 단종이 하루 아침에 유배된 몸이 되어

군졸의 감시아래 지내야 했던 처참한 청령포의 생활상을 그리고 있다.

단종은 노산군으로 강봉되어 쫓겨 온 이 곳에서 그 해 물난리를 만나

읍내 관풍헌으로 옮기기 전까지 한동안 있었다.

육육봉이라 불리는 산 능선 밑은 푸른 소나무와 이름조차 알 수 없는 잡목,

그 사이로는 산새들의 울음소리와 밤새도록 끊일 줄 모르고 흐르는 포구의 물소리,

산짐승 울어대는 깊은 산 속에서 해도 떨어지기 전에 일찍 문을 닫은 채

눈물과 한숨으로 많은 시간을 보내야 했던 열 여섯의 어린 나이였던 단종,

청령포에서의 유배 생활의 모습이 어떠하였는가는 짐작하고도 남는다.

[어제시(御製詩) - 단종 임금이 지은 시]

천추의 원한을 가슴 깊이 품은 채

적막한 영월땅 황량한 산속에서

만고의 외로운 혼이 홀로 헤매는데

푸른 솔은 옛동산에 우거졌구나

고개 위의 소나무는 삼계에 늙었고

냇물은 돌에 부딪쳐 소란도 하다

산이 깊어 맹수도 득실거리니

저물기 전에 사립문을 닫노라

구중궁궐에서 금지옥엽으로 자라던 단종이 하루 아침에 유배된 몸이 되어

군졸의 감시아래 지내야 했던 처참한 청령포의 생활상을 그리고 있다.

단종은 노산군으로 강봉되어 쫓겨 온 이 곳에서 그 해 물난리를 만나

읍내 관풍헌으로 옮기기 전까지 한동안 있었다.

육육봉이라 불리는 산 능선 밑은 푸른 소나무와 이름조차 알 수 없는 잡목,

그 사이로는 산새들의 울음소리와 밤새도록 끊일 줄 모르고 흐르는 포구의 물소리,

산짐승 울어대는 깊은 산 속에서 해도 떨어지기 전에 일찍 문을 닫은 채

눈물과 한숨으로 많은 시간을 보내야 했던 열 여섯의 어린 나이였던 단종,

청령포에서의 유배 생활의 모습이 어떠하였는가는 짐작하고도 남는다.

단종 어가(端宗 御家)...

본채와 궁녀 및 관노들이 기거하던 사랑채가 따로 있다.

단종 어가(端宗 御家)...

본채와 궁녀 및 관노들이 기거하던 사랑채가 따로 있다.

어가에는 단종과 단종을 모시던 시종의 모습을 재현해 놓았지만

예전의 그모습 그대로는 아닌듯 인위적이다.

어가에는 단종과 단종을 모시던 시종의 모습을 재현해 놓았지만

예전의 그모습 그대로는 아닌듯 인위적이다.

어가의 왼편에 있는 단종을 모시던 궁녀들(시녀들)이 기거하던 집.

어가의 왼편에 있는 단종을 모시던 궁녀들(시녀들)이 기거하던 집.

[영조 시절에 세운 단묘재본부시유지비]

단종이 비참하게 죽음을 당한 후 청령포는 어린 임금이 거처했던 곳이라 하여

함부로 사람들이 드나들지 않았다. 그런 탓에 담은 허물어지고 가시덤불 등으로

뒤덮이게 되어, 단종 거처인 어소(御所)가 소실되었다. 그 후 1763년(영조 39)에

단종유지비(端宗遺址碑)가 세워지면서 어소 위치를 전하고 있다.

[영조 시절에 세운 단묘재본부시유지비]

단종이 비참하게 죽음을 당한 후 청령포는 어린 임금이 거처했던 곳이라 하여

함부로 사람들이 드나들지 않았다. 그런 탓에 담은 허물어지고 가시덤불 등으로

뒤덮이게 되어, 단종 거처인 어소(御所)가 소실되었다. 그 후 1763년(영조 39)에

단종유지비(端宗遺址碑)가 세워지면서 어소 위치를 전하고 있다.

청령포에 위치한 수림지는 수십 년에서 수백 년생의 거송들이 들어 찬 수림지로

단종의 유배처를 중심으로 주위에 울창한 송림을 이루고 있다.

청령포에 위치한 수림지는 수십 년에서 수백 년생의 거송들이 들어 찬 수림지로

단종의 유배처를 중심으로 주위에 울창한 송림을 이루고 있다.

[망향탑]

단종이 왕비 송씨를 생각하면서 돌을 주어 쌓아올린 탑이다.

한양에 두고온 황후와 고향생각을 하며 쌓은 탑이라 하여 망향탑이라고 한다.

[망향탑]

단종이 왕비 송씨를 생각하면서 돌을 주어 쌓아올린 탑이다.

한양에 두고온 황후와 고향생각을 하며 쌓은 탑이라 하여 망향탑이라고 한다.

[장릉에 있는 두그루 소나무]

단종의 왕비였던 정순왕후도 평생을 비운 속에 살다 갔다.

14세에 결혼하여 불과 3년 정도 단종과 함께 살았지만 단종의 영월 유배 이후,

영영 상봉을 못하고 통한의 일생을 끝마친 것이다.

정순왕후는 강봉된 후에 돌보는 이가 없어 구걸을 하여 연명했으며,

82세로 장수하였다고 한다. 한이 너무 많아 쉽게 죽을 수 없었던 것일까.

정순왕후의 능은 사릉(思陵)으로서 경기도 퇴계원에 있다.

단종은 사후에조차 서울로 환도하지 못하고 장릉에 묻혀 있으니,

사릉과는 수백 리나 떨어져 있고, 두 사람은 내내 외로운 혼으로 떠도는 것이다.

이 사실을 안타깝게 여긴 사람들이 사릉에 있는 소나무를 가져다가 장릉에 심어

두그루의 소나무가 사이좋게 마주보고 서있다.

[장릉에 있는 두그루 소나무]

단종의 왕비였던 정순왕후도 평생을 비운 속에 살다 갔다.

14세에 결혼하여 불과 3년 정도 단종과 함께 살았지만 단종의 영월 유배 이후,

영영 상봉을 못하고 통한의 일생을 끝마친 것이다.

정순왕후는 강봉된 후에 돌보는 이가 없어 구걸을 하여 연명했으며,

82세로 장수하였다고 한다. 한이 너무 많아 쉽게 죽을 수 없었던 것일까.

정순왕후의 능은 사릉(思陵)으로서 경기도 퇴계원에 있다.

단종은 사후에조차 서울로 환도하지 못하고 장릉에 묻혀 있으니,

사릉과는 수백 리나 떨어져 있고, 두 사람은 내내 외로운 혼으로 떠도는 것이다.

이 사실을 안타깝게 여긴 사람들이 사릉에 있는 소나무를 가져다가 장릉에 심어

두그루의 소나무가 사이좋게 마주보고 서있다.

[관음송]

청령포수림지에 위치하고 있는 소나무로 단종 유배시의 설화를 간직하고 있다.

어린 단종이 유배생활을 할 때는 두 갈래로 갈라진 이 소나무에 걸터앉아

유배생활의 쓸쓸함과 외로움을 달랬다는 전설이 있다.

이 나무는 단종의 유배 당시 처절하였던 생활상을 보았으니 관(觀)이요,

단종의 오열을 들었으니 음(音)이라는 하여 관음송(觀音松)이라 불리어 왔다.

관음송은 1988년 천연기념물 제349호로 지정되어 있다.

[관음송]

청령포수림지에 위치하고 있는 소나무로 단종 유배시의 설화를 간직하고 있다.

어린 단종이 유배생활을 할 때는 두 갈래로 갈라진 이 소나무에 걸터앉아

유배생활의 쓸쓸함과 외로움을 달랬다는 전설이 있다.

이 나무는 단종의 유배 당시 처절하였던 생활상을 보았으니 관(觀)이요,

단종의 오열을 들었으니 음(音)이라는 하여 관음송(觀音松)이라 불리어 왔다.

관음송은 1988년 천연기념물 제349호로 지정되어 있다.

[금표비]

금표비는 단종께서 1457년에 노산군으로 강봉, 유배되어 계시던 이곳을

일반 백성들의 출입과 행동을 제한하기 위하여 영조 2년(1726년)에 세운 비석으로

동서 삼백척, 남북 사백구십척이라 새겨져 있다.

당시 단종에게도 이와 같은 제약이 있었을 것이라고 전해지고 있다.

[금표비]

금표비는 단종께서 1457년에 노산군으로 강봉, 유배되어 계시던 이곳을

일반 백성들의 출입과 행동을 제한하기 위하여 영조 2년(1726년)에 세운 비석으로

동서 삼백척, 남북 사백구십척이라 새겨져 있다.

당시 단종에게도 이와 같은 제약이 있었을 것이라고 전해지고 있다.

단종대왕이시여

나라의 운이 크게 돌아와 영월의 상서로운 복이 오도다.

신위를 봉안하여 지성으로 예를 행합니다.

대왕께서 돌아가신 후 어가를 돌보지 못 하다가

군민의 총의를 모아 금일에야 낙성하게 되었으니

슬픈 마음 이길 길 없고 신민된 출정 부족함을 진실로 뉘우칩니다.

4천만 국민 모두가 대왕의 외로운 혼을 슬퍼하고 슬퍼합니다.

지나간 일을 생각하면 흐르는 눈물 금할 길 없습니다

비록 하늘 저편에 계시나 뭇별들이 숭앙하고 있습니다.

어가를 복원함이 너무나 늦은 느낌이 있으나

이제 청령포 옛 어가(御家)에 다시는 지난날과 같이 어지러움 없을 것이니

평안하게 강림하여 백성들의 추앙함을 받으소서.

엎드려 비옵건데

존령이시여 작은 정성이지만 흠향하시고

더욱 우리를 비호하여 주시고 영월을 평안케 하여 주소서.

이에 감히 고유드립니다.

단종대왕이시여

나라의 운이 크게 돌아와 영월의 상서로운 복이 오도다.

신위를 봉안하여 지성으로 예를 행합니다.

대왕께서 돌아가신 후 어가를 돌보지 못 하다가

군민의 총의를 모아 금일에야 낙성하게 되었으니

슬픈 마음 이길 길 없고 신민된 출정 부족함을 진실로 뉘우칩니다.

4천만 국민 모두가 대왕의 외로운 혼을 슬퍼하고 슬퍼합니다.

지나간 일을 생각하면 흐르는 눈물 금할 길 없습니다

비록 하늘 저편에 계시나 뭇별들이 숭앙하고 있습니다.

어가를 복원함이 너무나 늦은 느낌이 있으나

이제 청령포 옛 어가(御家)에 다시는 지난날과 같이 어지러움 없을 것이니

평안하게 강림하여 백성들의 추앙함을 받으소서.

엎드려 비옵건데

존령이시여 작은 정성이지만 흠향하시고

더욱 우리를 비호하여 주시고 영월을 평안케 하여 주소서.

이에 감히 고유드립니다.

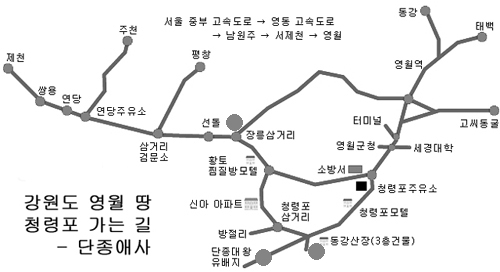

영월(편안할 寧, 넘을越)...

산세가 준엄하고 아름다워 일하지 않는 농민에게 권농의 뜻으로

편안함(寧)을 초월(越)하여 근면하자는 뜻으로 지었다고 한다.

역사를 담고 있는 청령포는 영월 팔경 중의 하나이다.

단종 애사가 담겨 있는 곳이기도 하지만 아름다운 절경을 이루는 곳이다.

강원도 기념물 제5호로 지정되어 있다.

영월(편안할 寧, 넘을越)...

산세가 준엄하고 아름다워 일하지 않는 농민에게 권농의 뜻으로

편안함(寧)을 초월(越)하여 근면하자는 뜻으로 지었다고 한다.

역사를 담고 있는 청령포는 영월 팔경 중의 하나이다.

단종 애사가 담겨 있는 곳이기도 하지만 아름다운 절경을 이루는 곳이다.

강원도 기념물 제5호로 지정되어 있다.

|